Puede un judio responder a la bendicion de un goy incluso si este es arabe ya que esa cultura no se considera idolatra que dice

la halaja.

¿Tienes una duda sobre Halajá, Torá o vida judía?

Este es el espacio para que envíes tu consulta y recibas una respuesta clara, fundamentada en las fuentes clásicas y la guía de nuestros rabinos.

🖋 Cómo hacer tu pregunta:

-

Explica tu situación de forma breve y clara.

-

Incluye los detalles necesarios para que podamos responder con precisión.

-

Si lo deseas, menciona si tu consulta es urgente o para estudio.

📩 Envía tu pregunta a través del formulario y te responderemos lo antes posible, beezrat Hashem.

Tu duda puede ayudar a otros a aprender. No dudes en preguntar.

Pregunta: Si un no judío en proceso de conversión es invitado a cenar, puede negarse a comer en la mesa de shabat lo que le ofrezcan, especificamente vino o pan, ya que estos están sujetos a bendiciones?

Buena Pregunta Hagamos un resumen práctico y respuesta directa a tu planteamiento:

-

Sí puede negarse — un no-judío en proceso de conversión (aún no formalizado por brit/tevilá) puede rehusar comer del pan o beber el vino de la mesa de Shabat si no quiere pronunciar o participar en las bendiciones. No está obligado a hacer brajá ni a decir Kiddush/Hamotzí hasta que su giur esté completado, pero si es invitado por otros judíos es elemental que quien dirá la brajá sera quién lo invito.

-

Sin embargo hay matices halájicos y comunitarios: varios poskim ventilan si es apropiado invitar o facilitar la participación del converso en trámite en una seudá de Shabat/Yom Tov (por razones de lifnei iver, meisis, y educación). Hay posturas más estrictas que desaconsejan la invitación o la participación formal y posturas más flexibles que la permiten por motivos educativos si se toman precauciones.

-

Precauciones prácticas aceptadas: (a) que un judío presente haga la bendición (Kidush / Hamotzí) y el candidato a converso “coma y beba en silencio” sin pronunciar la brajá; (b) evitar que el candidato a converso haga Kidush o Hamotzí por su cuenta; (c) respecto al vino — preferir vino mevushal o asegurarse de que no exista problema de yayin nesej ni manipulación por no-judíos que lo vuelva problemático para los presentes judíos.

-

Recomendación común: en casos de safek o conversión en trámite, coordinar con el beit din/rabino responsable: muchas comunidades piden que la persona participe sólo como “observador/estudiante” y no como quien recita brajot, y en Yom Tov a menudo se aconseja que el interesado obtenga su propia comida si hay preocupación práctica.

Fuentes principales que debemos considerar.

-

Shulján Aruj, Yoreh De'ah 268 — codifica los actos formales del giur (brit/tevilá, aceptación delante del beit din). Importante para recordar que hasta la finalización formal la persona no es halájicamente "guer".

-

(Avodah Zarah, etc.) — base para las reglas sobre vino tocado por no-judíos y la preocupación de yayin nesej / stam yeinam. Esto afecta cómo se trata el vino en manos de no-judíos.

-

Shulján Aruj Oraj Jaim (s. sobre servir comida / brajot) y los comentarios (Rama, Mishnah Berurah) — discuten la prohibición de servir alimento a quien no hará la brajá (lifnei iver, Rama OC 169:2) y las implicaciones de facilitar que otro peque. Esto se aplica por analogía cuando el invitado no pronunciará brajot o hará Melajot de Shabat.

-

Responsa contemporáneos:

-

Rav Moshe Feinstein — postura estricta en ciertas preguntas sobre invitar a no observantes cuando la invitación conlleva a facilitar violaciones. Considera posible problema de lifnei iveir / meisis si la invitación induce a pecar.

-

Rav Shlomo Zalman Auerbach (Shuljan Shlomo) — en situaciones educativas y comunitarias ofreció heterim y enfoques menos estrictos (p. ej. aceptar que candidatos vayan a comidas preparadas para su instrucción) — la clave es la intención educativa y que no se facilite la transgresión deliberadas.

-

Desarrollo — argumentos y posturas halájicas

A. ¿Cuál es el estatus halájico del candidato a converso?

-

Hecho básico: hasta que no se complete el procedimiento (según la normatividad del beit din: brit para varón / hatafat dam si corresponde, tevilá, y aceptación ante beit din) la persona no es obligada por las mitzvot como judío (esto está en Shulján Aruj YD 268 y en los codificadores clásicos). Por tanto, su obligación/permiso de recitar brajot o participar en rituales todavía no es la misma que la de un judío declarado.

B. ¿Puede un no-judío pronunciar brajot (Kidush/Hamotzí) o beber de la copa de Kidush?

-

Regla práctica y precaución: la mayoría de poskim no aconsejan que el no-judío haga las brajot rituales de Shabat (Kiddush/Hamotzí) por dos razones:

-

No es el obligado por el mandamiento y por tanto es atípico / problemático que “reprenda” o sustituya al judío en la obligación ritual.

-

Sensibilidad comunitaria y posibilidad de invalidar el acto ritual — para no crear confusión ni falta de kavaná en la mitzvá.

-

-

Solución habitual: que un judío presente haga la brajá en voz alta; el candidato a converso se beneficia comiendo/beberá después (o «en silencio») sin recitar la brajá. Esta práctica aparece en la guía práctica y es la solución más extendida en batei din y guías comunitarias.

C. ¿Existe problema si el no-judío toca o abre la botella de vino (y por tanto el vino queda “en manos de no-judíos”)?

-

Yayin Nesej / Stam Yeinam: la halajá prohíbe beber vino que fue utilizado en cultos idólatras (yayin nesej), por consiguiente la halaja se extiende por la precaución a vino producido o manipulado por no-judíos (stam yeinam) para prevenir idolatría y amistades mixtas. Para vinos kosher modernos el remedio práctico es:

-

usar vino mevushal (cocido) — es permisible que no-judíos lo manipulen; o

-

asegurarse de que el vino no fue preparado/derivado para uso idolátrico.

-

-

Implicación concreta: si hay preocupación halájica sobre el vino (p. ej. vino no-mevushal abierto por no-judíos que se pretende servir a judíos), un beit din/quien invite debe cuidarlo. En la práctica doméstica moderna, la mayoría de las mesas observantes usan vino supervisado; si el invitado en trámite no quiere beber por motivos de brajá, puede abstenerse sin problema.

Pregunta: Como es el proceso de la conversión al judaísmo, Breslev hace conversiones directamente y/o en casos de safek, realiza lejumrah?

Shalom — excelente pregunta y muy pertinente. Te doy aquí una respuesta amplia, halájicamente fundada y práctica, con los puntos claves, las variantes contemporáneas y las fuentes más relevantes.

_____________________________________________

1) ¿Cuál es el proceso halájico general de conversión (giyur)?

Hagamos un resumen práctico (luego explico las base legislativa):

-

Aceptación de las mitzvot — el candidato declara ante un beit din reconocido su intención sincera de aceptar “el yugo de los mandamientos” (kabalat ol hamitzvot).

-

Brit milá / hatafat dam brit — para varón no circuncidado: milá. Si ya está circuncidado por motivos no-judíos, se hace hatafat dam (sacar una gota de sangre) según la halajá.

-

Tevilá en mikveh — inmersión pública/visible en mikveh ante testigos/beit din.

-

Presencia y veredicto del Beit Din — tradicionalmente un Beit Din de tres (en la práctica moderna, rabinos competentes y observantes que constituyan tribunal válido) que atestiguan la sinceridad del candidato y declaran el giyur.

-

Otros requisitos prácticos — estudio (instrucción en halajot básicas, Shabat, kashrut, etc.), demostración de compromiso y, hoy en día, un período de preparación/observancia supervisada en muchos batei din sobre todo aquí en Israel el proceso dura aproximadamnete un año.

Fuentes halájicas: el Shulján Aruj codifica los requisitos formales (por ejemplo Yoreh De'ah 268 sobre brit milá, tevilá y preguntas que debe hacer el rabino al candidato).

2) Fundamento talmúdico / medieval resumido

-

La Gemará vincula la aceptación del pueblo con brit, tevilá y servicio (y los sabios discuten procedimientos).

-

El Rambam y los codificadores explican que el ger debe aceptar las mitzvot delante de un tribunal y cumplir los actos formales. (Shulján Aruj YD 268)

3) ¿Qué es giur lejumrah?

-

Giyur lejumrah = “conversión por precaución / por stringencia”. esta se realiza cuando hay "safek" (duda) sobre el status judío de la persona (ej.: sospecha de ancestro no judío, documentación inexistente, adopción, etc.) o cuando existe duda sobre la validez de una giur anterior. La práctica formal (milá/hatafat, tevilá, oportuna declaración ante beit din) es la misma que un giur ordinario; la diferencia es la razón: se hace para eliminar toda duda futura.

4) ¿Cuándo se aplica en casos de safek? ¿se “obliga” a hacer lejumrah?

-

Muchos poskim y rabinos contemporáneos recomiendan giur lejumrah cuando existe duda significativa (p. ej. persona criada como judía pero con antepasados no documentados, o duda sobre la validez de giur anterior) para evitar problemas matrimoniales o de estatus halájico en el futuro.

-

Hay matices: algunos sostienen que si la persona ya practica plenamente y hay razones fuertes para presumir su judaísmo, no siempre hace falta; PERO otros prefieren la conversión precautoria para eliminar riesgos.

-

Hay discusión halájica sobre cuándo la duda exige stringencia o se resuelve lenitivamente; en la práctica contemporánea muchas comunidades optan por el giur lejumra para seguridad matrimonial y comunitaria.

5) ¿Breslev realiza conversiones directamente?

-

Breslev como movimiento no actúan normalmente como un tribunal centralizador de giur distinto del procedimiento ortodoxo general. Las páginas oficiales y orientación de centros Breslov indican que el giur debe hacerse ante un Beit Din ortodoxo reconocido y que quienes quieran integrarse a Breslov deben primero realizar el proceso halájico ortodoxo. En la práctica, muchos jasidim Breslov remiten al beit din local ortodoxo u ofrecen acompañamiento espiritual, pero no “crean” un mecanismo propio paralelo distinto al giur ortodoxo estándar.

Respecto a giur lejumrah: no encontré una declaración oficial única de “Breslov siempre hace giur lejumrah: segun tu prehunta”. Pero lo que si te puedo decir es que en la práctica Jasidismo, cuando hay safek sobre linaje, suelen recomendar o insistir en giur lejumrah para evitar dudas —pero la decisión concreta queda al rabino o beit din que conoce el caso. Esto se alinea con la práctica general ortodoxa: se usa giur lejumrah cuando hay dudas serias como ya lo hemos explicado.

Conclusión práctica y recomendación inmediata

-

Si la pregunta es doctrinal general: el procedimiento es el clásico (kabbalat mitzvot + brit/hatafat + tevilá + beit din) tal como codifica el Shulján Aruj.

-

Si hay una duda de linaje (safek): muchas autoridades recomiendan giur lejumrah para eliminar dudas futuras; la decisión la toma el rabino/beit din que conoce el caso concreto.

-

Si tu consulta es sobre procedimiento dentro de la comunidad Breslov: la norma publicada es derivar al beit din ortodoxo; Breslov acompaña y aconseja espiritualmente pero no suele funcionar como un beit din central para giyur fuera del marco ortodoxo general.

Muy buena pregunta que nos hacen Que es o quién es "AZAZEL"?

Respodenremos Según La Torá, la Guemará y losComentarios Rabínicos

___________________________________________________________________

1. Azazel en la Torá

El término “Azazel” aparece en la sección del servicio de Yom Kipur en (Vaikrá 16). Allí se describe que el Cohen Gadol debía tomar dos machos cabríos:

-

Uno era sacrificado como ofrenda a Hashem.

-

El otro era enviado “la’Azazel” al desierto, cargando simbólicamente los pecados de Israel.

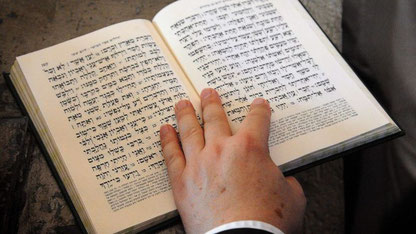

El Texto de la Torá (Vaikrá 16:8-10):

חוְנָתַ֧ן אַהֲרֹ֛ן עַל־שְׁנֵ֥י הַשְּׂעִירִ֖ם גּוֹרָל֑וֹת גּוֹרָ֤ל אֶחָד֙ לַיהוָ֔ה וְגוֹרָ֥ל אֶחָ֖ד לַעֲזָאזֵֽל׃

טוְהִקְרִ֤יב אַהֲרֹן֙ אֶת־הַשָּׂעִ֔יר אֲשֶׁ֨ר עָלָ֥ה עָלָ֛יו הַגּוֹרָ֖ל לַיהוָ֑ה וְעָשָׂ֖הוּ חַטָּֽאת׃

יוְהַשָּׂעִ֗יר אֲשֶׁר֩ עָלָ֨ה עָלָ֤יו הַגּוֹרָל֙ לַעֲזָאזֵ֔ל יָֽעֳמַד־חַ֛י לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה לְכַפֵּ֣ר עָלָ֑יו לְשַׁלַּ֥ח אֹת֛וֹ לַעֲזָאזֵ֖ל הַמִּדְבָּֽרָה׃

8 Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos: una suerte para Hashem y otra suerte para Azazel.

9 El macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Hashem será ofrecido como sacrificio por el pecado.

10 Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Hashem para expiación, y será enviado a Azazel al desierto.

Azazel en la Guemará

La Guemará en Yomá 67b debate qué significa “Azazel”.

תָּנוּ רַבָּנַן: עֲזָאזֵל — שֶׁיְּהֵא עָזוּז בֶּהָרִים.

דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: עֲזָאזֵל — מְכַפֵּר עַל מַעֲשֵׂיהֶן שֶׁל עוּזָא וַעֲזָאֵל.

Nuestros Sabios enseñaron: “Azazel” — que sea un lugar fuerte y escarpado en las montañas.

En la escuela de Rabí Ishmael se enseñó: “Azazel” — expía por las acciones de Uza y Azael (ángeles que pecaron).

Aquí aparecen dos interpretaciones principales:

-

Literal: un lugar montañoso y desértico, abrupto y duro.

-

Midráshico: relacionado con los ángeles Uza y Azael que cayeron en pecado, representando rebeldía y acusación espiritual.

Entendamos que los Los Midrashim para segir resolviendo la pregunta:

¿Qué es un Midrash?

La palabra Midrash (מִדְרָשׁ) viene de la raíz hebrea ד־ר־שׁ (darash = investigar, indagar).

-

El Midrash es el cuerpo de enseñanzas de los Sabios que interpreta, explica o amplía los versículos de la Torá.

-

Hay dos grandes tipos:

-

Midrash Halajá: se enfoca en la ley, extrayendo normas prácticas.

-

Midrash Agadá: se enfoca en narraciones, parábolas, moralejas y enseñanzas espirituales.

-

Los Midrashim no siempre deben entenderse literalmente. Muchas veces transmiten verdades espirituales y psicológicas a través de historias o imágenes simbólicas.

Midrashim sobre Azazel

En relación con Azazel, los Midrashim ofrecen perspectivas que van más allá de la explicación literal.

1. Vayikrá Rabá 21:6

"כָּל עֲוֹנוֹתֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל נוֹשֵׂא הַשָּׂעִיר וּמוֹלִיכָן לַמִּדְבָּר..."

“Todos los pecados de Israel los lleva el macho cabrío, y los conduce al desierto…”

Aquí el Midrash explica la idea simbólica: el cabrío absorbe las transgresiones y las aleja del pueblo, llevándolas a un lugar vacío y desolado.

2. Yalkut Shimoni, Bereshit 44

Relaciona “Azazel” con los ángeles caídos Uza y Azael, que pecaron con la humanidad en tiempos antiguos (basado en Bereshit 6:2).

Según este Midrash, el macho cabrío enviado a Azazel expía los pecados que tienen su raíz en esa misma corrupción espiritual.

3. Tanjuma, Ajaré Mot 9

"משל למלך שעשה סעודה וצוה לכל אוהביו לבוא... ונתן מתנה לשמש שלו, כדי שלא יקטרג."

“Es como un rey que preparó un banquete e invitó a sus amigos… pero también dio un pequeño regalo a su sirviente, para que no perturbara la fiesta.”

El Midrash compara al Satán con el sirviente: el cabrío enviado a Azazel es ese “regalo” que calma al acusador, para que Israel pueda disfrutar en paz del perdón divino.

Conclusión sobre los Midrashim de Azazel

-

Vayikrá Rabá: Azazel significa expulsar los pecados fuera de Israel.

-

Yalkut Shimoni: vincula Azazel con los ángeles caídos, origen espiritual de la rebeldía.

-

Tanjuma: ve el cabrío como un “regalo” al Satán, para que no acuse a Israel en Yom Kipur.

En conjunto, "los Midrashim nos muestran que Azazel no es un demonio en sí mismo", sino un símbolo pedagógico y espiritual: representa las fuerzas de acusación y de impureza, que son neutralizadas en Yom Kipur para liberar al pueblo judío de sus pecados.

de manera tal que en la concepción judía pensar que en la antiguedad se ofrecian sacrificios a la idolatria o a seres angelicales sería ir en contra de la toráh y sus mitzvot.

Continuemos con el desarrollo ya aclarado que son los Midrashím y como se definen.

Comentarios Clásicos de los Rishonim

Rashí (Vaikrá 16:8)

לַעֲזָאזֵל – הַר גָּבֹהַּ וַקָּשֶׁה, וְהוּא שֵׁם מָקוֹם.

“Azazel” — una montaña alta y escarpada; es el nombre de un lugar.

Rashí explica en forma simple y literal: Azazel es un sitio físico en el desierto, un terreno abrupto donde el cabrío era arrojado.

Rambán (Najmánides, Vaikrá 16:8)

וְהִנֵּה כִּי הַשָּׂעִיר הַנִּשְׁלַח אֵינֶנּוּ קָרְבָּן, וְלֹא יַעֲלֶה עָלָיו שֵׁם קָרְבָּן כָּל עִקָּר. וְהַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה סוֹד גָּדוֹל מִסִּתְרֵי הַתּוֹרָה. כִּי מִיּוֹם שֶׁיֵּשׁ מַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, נָתַן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כֹּחַ בַּכֹּחוֹת הָעֶלְיוֹנִים לִנְהֹג הַתַּחְתּוֹנִים... וְהַשָּׂעִיר הַנִּשְׁלַח כְּאִלּוּ מַתָּנָה לַשָּׂטָן, לְפִי שֶׁהוּא שַׂר הַחֲטָאִים.

“El macho cabrío enviado no es un sacrificio, y en absoluto se le da el nombre de korban. Este acto es un gran misterio de los secretos de la Torá. Desde la Creación, el Santo, Bendito Sea, dio poder a las fuerzas superiores para regir sobre lo inferior... Y el macho cabrío enviado es como un ‘regalo’ al Satán, porque él es el príncipe de los pecados.”

Rambán subraya que no se trata de idolatría ni de culto a fuerzas ajenas. Es un decreto divino: se “entrega” algo al Satán para anular su acusación en Yom Kipur. Entiendase el concepto de Satán dentro de la perspectiva judía.

Ibn Ezra (Vaikrá 16:8)

וְאִם תּוּכַל לְהָבִין הַסּוֹד שֶׁל עֲזָאזֵל תֵּדַע סוֹדָם, וְכִי תִשְׁכֹּל הַשְּׁנַיִם וְהֵמָּה סוֹדוֹת גְּדוֹלִים.

“Y si puedes comprender el secreto de Azazel, conocerás su misterio; y cuando peses los dos (los dos machos cabríos), verás que son grandes secretos.”

Ibn Ezra insinúa que aquí hay un misterio esotérico, un secreto espiritual profundo que no puede revelarse abiertamente.

Midrash y Jasidut

-

El Midrash (Vayikrá Rabá 21:6) explica que el cabrío cargaba los pecados de Israel y los llevaba al desierto, para simbolizar la limpieza espiritual del pueblo.

-

La Kabalá interpreta Azazel como representación de las kelipot (fuerzas de impureza). El envío del macho cabrío significa devolver el mal a su raíz, alejándolo de Israel.

-

El Sfat Emet (Yom Kipur 5641) enseña que este ritual refleja un trabajo interno: cada judío debe “enviar fuera” de sí mismo los pensamientos y deseos impuros, para que su corazón quede completamente entregado a Hashem.

Siendo así podemos decir que:

-

En la Torá: Dos machos cabríos, uno para Hashem y otro para Azazel, como expiación en Yom Kipur.

-

En La Guemará: Debate si Azazel es un lugar físico escarpado o un símbolo de fuerzas espirituales (Uza y Azael).

-

Rashí: Lugar físico en el desierto.

-

Rambán: Misterio cabalístico, el cabrío es un “regalo” al Satán para silenciar sus acusaciones.

-

Ibn Ezra: Reconoce un secreto profundo, no revelado.

-

El Midrash y Jasidut: Azazel simboliza la expulsión del mal y la renovación del vínculo puro con Hashem.

Conclusión:

Azazel no es un demonio ni una deidad. Es un mandato divino dentro del servicio de Yom Kipur, que representa la eliminación de las faltas de Israel y la victoria del bien sobre el mal, permitiendo al pueblo pararse limpio y renovado ante su Creador.

Excelente pregunta, muy importante hoy en día en convivencia diaria.

La formulación es: ¿Puede un judío responder “Amén” a la bendición de un gentil (goy), en especial si es árabe/musulmán, dado

que esa religión no se considera avodá zará?

1. Fundamentos en la Guemará

-

Berajot 53b: “העונה אמן אחר כל ברכה – הרי זה משובח”: quien responde Amén después de cualquier berajá, es loable.

-

Pero Rashí allí limita: sólo si es una berajá que contiene Shem Shamayim en verdad y no en vano.

-

-

Sanhedrín 63b: prohibido responder Amén a una berajá de avodá zará.

2. Rishonim

-

Rambam, Hiljot Berajot 1:15: sólo se puede responder Amén a una berajá “shel mitzvá o shevach laBorei”.

-

Rashbá, Teshuvot I 283: si un no judío menciona a D-s con intención verdadera al Creador, se puede responder.

-

Ritva Berajot 53b: Amén es kabbalat hadavar, entonces si el contenido es verdad se puede.

3. Shulján Aruj y Nosei Kelim

-

Shulján Aruj, OJ 215:2: si se escucha una berajá de un “kuti” (samaritano) si se sabe que cree en el Bore Olam, se puede responder Amén.

-

Mishná Berurá 215:8: hoy en día los kutim son como goim, pero si el gentil menciona explícitamente al Bore Olam sin avodá zará, se puede responder.

-

Aruj HaShulján OJ 215:4–5: distingue entre idolatría (no se responde) y monoteísmo (sí se responde).

4. Poskim modernos y musulmanes

-

Rambam, Hiljot Avodá Zará 9:4: musulmanes no son idólatras; su fe es pura en un solo D-s.

-

Radbaz (Teshuvot IV 187): Islam no es avodá zará, aunque hay errores teológicos sobre la Torá, pero su tefilá va dirigida al Creador.

-

Igrot Moshe OJ 2:25 (R’ Moshe Feinstein): se puede responder Amén a un musulmán que bendice a Hashem, porque es monoteísta.

-

Yabia Omer VII, OJ 12 (R’ Ovadia Yosef): permite responder Amén a un musulmán, porque su invocación es al Bore Olam.

-

Tzitz Eliezer XIV 91: igual psak.

5. Qué pasa con cristianos

-

Rambam y Shulján Aruj (YD 147) la mayoría de los cristianos clásicos son considerados avodá zará (por la trinidad).

-

Por tanto no se responde Amén a una berajá de un cristiano (excepto algunas opiniones más suaves en Ajaronim sobre protestantes unitaristas, pero no es la halajá lemaasé).

6. Halajá lemaasé

-

Si un musulmán (árabe) bendice a Hashem (ej.: dice “insh’Allah”, “barak Allah”, “Alhamdulillah”):

-

Se puede responder “Amén”, porque ellos creen en un solo D-s, sin avodá zará.

-

Mareh mekomot: Rambam A”Z 9:4, Sh.A. OJ 215:2, Yabia Omer VII OJ 12.

-

-

Si un gentil idólatra (ej. hindú, politeísta) bendice:

-

No se responde, porque es avodá zará.

-

Mareh mekomot: Sanhedrín 63b, Sh.A. OJ 215:2.

-

-

Cristianos: la mayoría de poskim (Rambam, Sh.A., Igrot Moshe) no se responde Amén a sus “bendiciones” por la trinidad.

Un judío sí puede responder Amén a la bendición de un musulmán, porque su fe es monoteísta y no se considera idolatría. Pero no se responde Amén a idolatría ni a fórmulas cristianas trinitarias.

Es obligatorio tener Rekel para semana y Bekishe para Shabat? Cómo se viste de manera modesta el hombre en días de semana,

camisa y pantalón de qué color? Medias negras o blancas? Sombrero o solo kipah? Se usa Gartel o no? Calzado con cordones o no? Puedo usar tenis en

shabat?

Muy buena pregunta: que pone mucho énfasis en la tzniut del hombre, el honor del Shabat, y en no caer en chitsoniut excesiva (apariencia externa sin kavaná interna).

Te respondo en tres planos:

-

(Shulján Aruj y poskim).

-

Costumbre jasídica en general (Polonia, Galitzia, Hungría).

-

Minhag Breslev (con marei mekomot, según Rav Najman y los talmidim).

(Shuljan Aruj y poskim)

Vestimenta de semana y Shabat

-

Shulján Aruj, OJ 262:2 – “Yehei malbushé Shabat shelo ke-malbushei chol” → la ropa de Shabat debe ser diferente a la de entre semana.

-

Mishná Berurá 262:6 – incluso si uno tiene poca ropa, debe separar aunque sea una prenda para Shabat.

-

Shulján Aruj, OJ 151:6 – “tzniut” en el vestir aplica tanto a hombres como a mujeres: no ropa descuidada ni indecente.

Los Colores

-

No hay halajá obligatoria sobre colores. Se espera ropa limpia y honrosa (Sh.A. OJ 2:6, MB 2:11).

Sombrero y kipá

-

Shulján Aruj OJ 2:6 – cubrir la cabeza siempre.

-

Mishná Berurá 2:12 – “midat Jasidut” cubrir con dos capas (kipá + sombrero) especialmente en tefilá.

-

Aruj HaShulján OJ 91:6 – en lugares donde los eruditos usan sombrero en tefilá, debe hacerse igual.

Gárteln

-

Shulján Aruj OJ 91:1 – uno debe ceñirse antes de la tefilá (“hajsharat gufó”).

-

Rishonim discuten si es obligatorio si ya tiene cinturón sobre el pantalon (Rosh, Tur).

-

Minhag ashkenazí–jasídico → usar gárteln siempre al rezar.

Zapatos

-

Shulján Aruj OJ 262:2 – Shabat se honra con calzado distinto y más bonito según los medios economicos y dsiponibilidad.

-

Mishná Berurá 262:10 – lo importante es que sean limpios y especiales.

-

No hay prohibición de usar zapatos con cordones.

-

Tenis: no ideales para Shabat (porque son ropa de deporte), salvo por necesidad (enfermedad, pies delicados).

Costumbre jasídica en general

-

Rekel (levush jasidí de semana, negro) Usado por jasidim polacos/galitzianos en el día a día entre otros.

-

Bekishe (ropa larga y de seda para Shabat y yom tov) → prenda de honor especial usados por la mayoria de los jasidim.

-

Colores: normalmente negro o azul oscuro en semana, blanco/negro en Shabat (camisa blanca, pantalón negro).

-

Medias: en muchas cortes jasídicas → negras, aunque algunas (ej. Jerusalén antiguo) usaban blancas.

-

Sombrero: parte del levush jasidí en tefilá y en la calle.

-

Gárteln: muy central en jasidut algunas jasudiot lo usan todo el día otros solamente para el rezo.

-

Zapatos: zapatos de vestir; tenis = bitul kavod Shabat (salvo necesidad).

Minhag Breslev

Fuentes

-

Likutei Moharán II, 12 – Rabí Najman habla de “levushé kedushá” la ropa influye en el estado espiritual.

-

Sijot HaRan 51 – enfatiza vestirse con tzniut y kavod, no por moda o vanidad.

-

Sijot HaRan 152 – el rekel y la ropa negra son formas de tzniut, pero lo esencial es la kavaná y no la apariencia externa.

-

Maasiyot uSipurim sobre R’ Noson – él vestía como jasid polaco (rekel/bekishe), pero insistía que lo principal es la humildad y el corazón.

Práctica Breslev actual

-

Semana: rekel negro, camisa blanca o clara, pantalón negro, kipá negra.

-

Shabat: bekishe negro/brillante, camisa blanca, pantalón negro, sombrero negro.

-

Medias: generalmente negras (aunque hay lugares donde blancas).

-

Sombrero: usado en tefilá y al salir a la calle, además de kipá.

-

Gárteln: sí se usa en tefilá (especialmente minjánikim de Breslev en Israel y Uman).

-

Zapatos: de vestir con cordones. Tenis en Shabat no apropiado salvo casos de salud o pobreza, pues Shabat se honra con ropa especial.

Halajá lemaasé con minhag Breslev

-

Rekel y Bekishe: no es halajá obligatoria, pero es minhag jasídico y de Breslev para marcar diferencia entre semana y Shabat.

-

Camisa y pantalón: camisa clara (ideal blanca) + pantalón negro para modestia y seriedad.

-

Medias: negras (aunque no es din, solo minhag).

-

Sombrero: kipá siempre, y sombrero en tefilá es midat chasidut en Breslev se mantiene como levush.

-

Gárteln: sí, antes de rezar, como jasidim.

-

Calzado: zapatos de vestir para Shabat. Tenis no es kavod Shabat, salvo casos especiales.

Un jasid de Breslev debe vestirse de forma modesta, seria y honorable. El rekel y el bekishe no son mitzvá de la Torá, pero expresan la identidad jasídica y el kavod de Shabat. Lo central es que la ropa inspire yirat shamayim y humildad, no moda.

Pregunta: En Rosh Hodesh como día semi festivo se puede hacer jevra kadisha y enterrar a un fallecido ? segun la

halaja

Excelente y profunda pregunta. desglocemos la respuesta en forma de teshuvá (responsa), trayendo mareh mekomot desde la Torá, Guemará, Rishonim y Ajaronim, y luego un psak lemaasé, escrito en forma clara y humana.

Planteo de la pregunta

Rosh Jodesh es un día con carácter de mo’ed katan (semi-festivo). Tiene tefilot especiales (Hallel, Musaf),

prohibición parcial de melajá (principalmente para mujeres, cf. Tur y Shulján Aruj OJ 417), y un ambiente de kedushá mayor que un día común.

La pregunta es: ¿Está permitido que la Jebrā Kadishā realice un entierro en Rosh Jodesh?

Fuentes básicas

Torá y Neviim

-

Bamidbar 10:10 – se menciona Rosh Jodesh como tiempo de korbanot musaf.

-

Melajim II 4:23 – Rosh Jodesh aparece junto al Shabat como día especial de consulta al profeta.

Se entiende que es un día de kedushá, pero no está equiparado a Yom Tov en la Torá.

Guemará

-

Mo’ed Katán 8b–9a: Se discute la halajá de hespedim, kevurá, kriá en Jol HaMoed.

-

Se permite enterrar en Jol HaMoed porque “mitzvá le’kovró beyomó” (es mitzvá enterrar el mismo día).

-

Sin embargo, se limitan ciertos aspectos externos (hespedim públicos, contratar profesionales con pago excesivo, etc.).

-

-

Taanit 15b y Meguilá 22b: Rosh Jodesh no es Yom Tov bíblico, solo tiene tefilot especiales.

-

No aparece una prohibición de kevurá.

-

Rishonim

-

El Rif, Mo’ed Katán: Permite kevurá en Jol HaMoed con restricciones.

-

El Rambam, Hiljot Yom Tov 7:14–16: Explica que se puede enterrar incluso en Yom Tov shení (con goim), y más aún en Jol HaMoed.

-

Por lógica, en Rosh Jodesh no hay ninguna prohibición.

-

-

El Tur OJ 419: Dice que Rosh Jodesh no tiene prohibición de melajá estricta, solo costumbre de mujeres. No menciona restricción en kevurá.

Shulján Aruj y Nosei Kelim

-

Shulján Aruj, OJ 418–419:

-

Rosh Jodesh: recitamos Musaf, medio festivo.

-

Melajá: no prohibida halájicamente, solo minhag de mujeres.

-

No menciona limitación para entierros.

-

-

El Mishná Berurá 419:2: Explica que no hay prohibición de melajá en Rosh Jodesh.

-

El Shulján Aruj, YD 344:1–4 (sobre kevurá):

-

Mitzvá enterrar el mismo día, incluso en Shabat si es pikuaj nefesh; en Yom Tov y Jol HaMoed se hacen excepciones.

-

Por analogía, en Rosh Jodesh no hay limitación alguna.

-

Ajaronim y Poskim contemporáneos

-

El Aruj HaShulján OJ 419:1–4: Rosh Jodesh es día festivo, pero melajá muteret. No hay restricción en kevurá.

-

El Kaf HaJaim OJ 419:9: Trae costumbre de evitar hespedim en Rosh Jodesh para no convertir el día en triste, pero el entierro mismo se permite.

-

El Igrot Moshe, OJ IV 60: Señala que Rosh Jodesh tiene estatus especial, pero no anula mitzvot obligatorias como kevurá.

-

El Yalkut Yosef, Hiljot Rosh Jodesh: Clarifica que kevurá está permitida sin duda, solo evitar hespedim prolongados salvo que sea un gran talmid jajam.

-

El Shevet HaLevi VII 79: Permite entierro en Rosh Jodesh, pero aconseja moderar la expresión pública de duelo.

Diferentes enfoques

-

Permitir totalmente – porque Rosh Jodesh no prohíbe melajá kevurá es incluso mitzvá (Shulján Aruj, Aruj HaShulján, Igrot Moshe).

-

Permitir pero limitar hespedim – kevurá sí, pero evitar discursos prolongados o excesiva tristeza pública (Kaf HaJaim, Yalkut Yosef).

-

Costumbres locales – en algunos lugares había uso de posponer si era posible, para no “romper” la atmósfera festiva, salvo que fuese bizui hamet (deshonra al difunto).

(Psak lemaasé)

-

Kevurá en Rosh Jodesh está permitida le’ejatejilá, ya que:

-

No hay prohibición de melajá en Rosh Jodesh.

-

Kevurá es mitzvá de la Torá (“kavor tikberenu bayom hahu”).

-

-

Hespedim: se acostumbra evitarlos en Rosh Jodesh, salvo si el fallecido es un talmid jajam o el honor de la Torá lo exige.

-

Minhag: algunos kahalot moderan la expresión de duelo público para preservar la simjá de Rosh Jodesh, pero no se pospone el entierro.

La Jebrā Kadishā sí puede enterrar en Rosh Jodesh. Es mitzvá honrar al fallecido y no dejarlo para después. Lo único que se cuida es no transformar el día en un ambiente de duelo excesivo, limitando discursos o hespedim, salvo en casos excepcionales.

PREGUNTA: POR QUE DEL KETORET Y CUAL ES SU IMPORTANCIA?

Excelente Pregunta, profundo y cargado de simbolismo. El Ketóret (קטורת), el incienso del Mishkán y luego del Beit HaMikdash, ocupa un lugar central tanto en la halajá, como en la midrashim, la kabbalá y el Zóhar. Te preparo un análisis histórico, halájico y místico, comparando corrientes:

El Ketóret: Raíz, importancia y simbolismo místico

El Ketóret en la Torá

En Shemot 30:34–38, Hashem ordena a Moshé preparar un incienso sagrado con once especias, que debía ofrecerse dos veces al día en el Mishkán y luego en el Beit HaMikdash, sobre el altar de oro. Este servicio era tan central que el Zóhar (Vayakhel 218b) dice que tenía el poder de detener plagas y anular juicios severos.

Significado general en el judaísmo

-

Halajá / Talmud: El Ketóret purificaba y protegía al pueblo. En Keritot 6a se detallan las once especias. Aharón lo usó para detener la plaga en el desierto (Bamidbar 17:11–13).

-

Rambam (More Nevujim III, 45): Lo explica también como medio natural para neutralizar los olores de los korbanot, elevando la experiencia en el Mishkán.

-

Zóhar y Kabalá: El Ketóret somete las fuerzas negativas (sitrá ajará) y transforma los juicios en misericordia.

-

Arizal: Cada especia corresponde a una sefirá y a una dimensión espiritual; todas juntas expresan la armonía.

-

Jasidut (Baal Shem Tov, Breslev, Jabad): El Ketóret es un modelo de la tefilá: el alma del hombre se eleva como incienso cuando incluye incluso sus aspectos más bajos (simbolizados en el jalbena, de olor desagradable).

Cuáles son las once especias del Ketóret y su simbolismo místico

Según el Talmud (Keritot 6a) y el Rambam (Hiljot Klei HaMikdash 2):

-

צִפּוֹרֶן – Tziporen (clavo aromático / onycha)

-

Aroma fuerte.

-

Simbolismo: representa la fuerza de la palabra, la capacidad de la plegaria de penetrar y abrir los cielos.

-

-

צִפּוֹרֶן – Shoḥelet (onycha, otra variedad)

-

Asociada a sonidos profundos del mar.

-

Simbolismo: el murmullo del alma oculta, lo que no se dice pero arde dentro.

-

-

חֶלְבְּנָה – Jelbena (galbano, resina de mal olor)

-

Tiene olor desagradable.

-

Simbolismo: la inclusión de los transgresores dentro del klal Israel; enseña que la santidad verdadera integra a todos.

-

-

לְבוֹנָה – Levoná (incienso puro)

-

Blanco, aroma dulce.

-

Simbolismo: la pureza, la intención sincera en el servicio a Hashem.

-

-

מֹר – Mor (mirra)

-

Resina amarga.

-

Simbolismo: el sufrimiento que, al elevarse, se transforma en dulzura.

-

-

קִנָּמוֹן – Kinamón (canela)

-

Dulce y cálida.

-

Simbolismo: el calor del corazón en el servicio divino, el amor apasionado a Hashem.

-

-

קָסְיָה – K’tsiyah (casia, corteza aromática)

-

Similar a la canela, pero más áspera.

-

Simbolismo: la severidad (gevurá) que, integrada, da equilibrio a la dulzura.

-

-

קְלוּפָה – Kelufá (casia aromática / corteza de canela india)

-

Corteza envolvente.

-

Simbolismo: la “klipá” (cáscara) que protege la santidad interior, enseñando que incluso las capas externas cumplen un rol espiritual.

-

-

נָטָף – Natáf (estacte, resina que gotea)

-

Resina que fluye en gotas.

-

Simbolismo: las lágrimas de la teshuvá; la dulzura que brota de la contrición.

-

-

קִדָּה – Kidá (acacia aromática / espiga dulce)

-

Planta fina de aroma intenso.

-

Simbolismo: la humildad, pues crece inclinada; representa al justo que se abaja.

-

חַרְסִינָה – Jarsina (ingrediente mineral, arcilla fina usada como base)

-

No aporta olor, pero fija la fragancia.

-

Simbolismo: la fe simple (emuná peshutá), que sostiene todo lo demás.

La visión del Zóhar y la Kabalá

Zóhar, Vayakhel 218b:

כָּל מִינֵי חִבּוּלִין אִתְבַּטְלִין בְּקְטוֹרֶת, וְרַחֲמֵי שָׁרְיָין בְּעָלְמָא.

“Todas las fuerzas de destrucción se anulan con el Ketóret, y la misericordia se posa en el mundo.”

-

Cada especia corresponde a una sefirá.

-

La suma de las once refleja la unión de Kéter con los diez sefirot, es decir, la totalidad de la Creación armonizada.

-

El jalbena (de olor desagradable) muestra que la teshuvá y la inclusión de los pecadores son necesarias para la redención.

La perspectiva jasídica

-

El Baal Shem Tov enseñó que así como el Ketóret transforma lo físico en aroma celestial, la tefilá transforma las emociones humanas en energía divina.

-

Rabí Najmán de Breslev (Likutei Moharán I, 8) compara el Ketóret con la plegaria: las palabras del rezo son como humo fragante que asciende y dulcifica los juicios severos.

Síntesis espiritual

El Ketóret enseña tres mensajes centrales:

-

Unidad: todas las almas, incluso las “de mal olor”, deben incluirse en el servicio divino.

-

Transformación: lo amargo, lo severo y lo oculto se convierten en fragancia cuando se elevan a Hashem.

-

Protección y tikún: el Ketóret anula el mal, armoniza los mundos y despierta la misericordia.

En conclusión:

El Ketóret no es solo un rito antiguo, sino un arquetipo espiritual eterno: la vida judía, con todas sus luces y sombras, puede ser elevada en

un servicio unificado, que transforma todo en aroma grato ante Hashem.

Pregunta que se hace en el asunto cuando una pareja quiere hacerse a HASHEM por completo ósea la conversión al judaismo y la otra parte no le interesa?

Muy buena y delicada pregunta. El tema de la conversión al judaísmo (guiur) cuando en una pareja uno de los dos desea convertirse y el otro no, es un asunto halájico complejo, con diferentes posturas en la literatura rabínica clásica y en las corrientes contemporáneas. Te doy un panorama analítico y comparativo:

Base de la halajá sobre el guiur

-

El Shulján Aruj, Yore Deá 268 establece que un converso debe aceptar sobre sí el yugo de los preceptos (kabalat ol mitzvot) y ser instruido en mitzvot principales.

-

La conversión debe ser plena, sincera y libre de intereses externos (matrimonio, beneficio material, etc.).

Esto implica que si la motivación principal es casarse con alguien judío (o mantener una relación de pareja), los poskim discuten su validez.

Caso en que solo uno de la pareja quiere convertirse

a) Posición más estricta

-

Rambam (Hiljot Isurei Biah 13:14–18) dice que si alguien viene a convertirse por matrimonio u otro beneficio, se debe rechazar inicialmente. Solo si, después de rechazo y examen, se demuestra que su intención es sincera, se puede aceptar.

-

Shulján Aruj YD 268:12 sigue esta línea.

-

Según muchos batei din ortodoxos (rabinos ashkenazíes y sefaradíes tradicionales), si la pareja no está alineada espiritualmente, se sospecha que la conversión se hace solo “para la pareja”, y no por Hashem ni por la Torá. Por eso tienden a no aceptar la conversión mientras el otro cónyuge no comparte el camino.

b) Posición más abierta (dentro de lo ortodoxo)

-

Algunos poskim (ej. R. Moshe Feinstein, Igrot Moshe YD 3:106) reconocen que, aunque el interés inicial sea matrimonial, si la persona muestra una aceptación sincera y real de mitzvot, la conversión puede ser válida.

-

En la práctica, esto exige un proceso largo de aprendizaje y prueba, donde la persona debe demostrar compromiso personal, incluso si su pareja no se involucra.

Perspectiva rabínica contemporánea (diversas corrientes)

-

Ortodoxia: Generalmente exige que la persona que se convierte lo haga aun si eso implica separarse del cónyuge. No aceptan un guiur “parcial”. La mayoría de los batei din ortodoxos dirán: “Si tu pareja no comparte el camino, la decisión de convertirte implicará caminar tú solo en la halajá.”

-

Conservador (Masortí): Tienden a ser más flexibles. Si uno de la pareja desea convertirse, acompañan el proceso incluso si el otro no está interesado, siempre que el candidato acepte las mitzvot de forma personal.

-

Reformista / Progresista: Generalmente aceptan la conversión basada en la decisión individual, sin requerir que la pareja participe o comparta el mismo nivel de compromiso.

Problemas prácticos que señalan los poskim

-

Shabat y kashrut en el hogar: Si uno es convertido y quiere observar kashrut o Shabat, pero la pareja no, puede haber tensiones que comprometan el cumplimiento.

-

Educación de los hijos: Uno de los puntos más delicados. La halajá ortodoxa exige que los hijos de un guiur sean educados en Torá y mitzvot. Si la pareja no judía (o no interesada) no apoya, esto crea un obstáculo.

-

Sinceridad de la conversión: La sospecha de que la motivación no es “leshem shamayim” (por el Cielo), sino para sostener la relación.

Conclusión halájica

-

Postura ortodoxa estricta: "No se realiza la conversión mientras la pareja no esté alineada". Si aun así la persona quiere convertirse, debe estar dispuesta a hacerlo aunque eso implique separación.

-

Postura ortodoxa moderada: Se puede considerar la conversión si la persona demuestra sinceridad y compromiso total, aunque su pareja no acompañe. Requiere un proceso muy riguroso.

-

Posturas no ortodoxas (conservadora/reformista): Admiten la conversión individual, respetando la libertad de decisión, y consideran válido que uno de la pareja sea judío y el otro no, sin invalidar el proceso.

En conclusión:r

La halajá tradicional insiste en que el guiur debe ser por Hashem y Su Torá, no por matrimonio. Si solo uno de la pareja busca convertirse, se examina muy cuidadosamente la motivación y la

viabilidad práctica de vivir como judío. Para el judaísmo ortodoxo, esto es un gran desafío y muchas veces un impedimento; para corrientes más abiertas, se acompaña al individuo de manera más

flexible.

El tema del tejelet en el tzitzit es uno de los debates halájicos más apasionantes de la última generación, y efectivamente explica por qué hoy vemos a algunos jaredim, datim leumim y hasta sefaradim con tzitzit que incluyen hilos azules. Vamos a desglosar:

Esta escrito en la Torá

-

Bamidbar 15:38–39:

“...ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת”

“Y pondrán sobre el tzitzit de cada esquina un hilo de tejelet”.

La mitzvá de tzitzit incluye hilos blancos y un hilo de tejelet (azul celeste extraído de un animal marino llamado Jilazon).

Consideremos lo siguiente "Pérdida de la tradición"

-

La Guemará (Menajot 38a, 43b, 44a) explica las reglas del tejelet, pero dice que depende del Jilazon.

-

En el tiempo de los Gueonim y Rishonim ya no se identificaba con certeza al Jilazon, por lo que la práctica común fue usar solo hilos blancos.

-

El Rambam (Hil. Tzitzit 2:2) dice que si no hay tejelet, se cumple con los blancos.

-

El Shulján Aruj (Oraj Jaim 9:1) codifica igual.

Acontecimiento importante "Redescubrimiento Moderno"

En los últimos 150 años, algunos rabinos y eruditos intentaron identificar de nuevo el chilazon.

Radzin (Rav Gershon Henoch Leiner, el Admor de Radzin, siglo XIX)

-

Identificó el Jilazon con una especie de sepia (cuttlefish).

-

Mandó producir tejelet de este animal.

-

Su tejelet se difundió en círculos jasídicos de Radzin y algunos otros.

-

Crítica: químicos descubrieron que el pigmento no era natural del animal, sino que el proceso lo convertía en azul Prusia, un tinte sintético.

Rav Yitzhak Herzog (1920s, luego Gran Rabino de Israel)

-

Investigó a fondo el tema.

-

Concluyó que la sepia de Radzin no era válida, y sugirió que el verdadero Jilazon debía ser el Murex trunculus, un caracol marino del Mediterráneo.

Décadas recientes (años 1980–1990 en adelante)

-

Investigadores (Rab. Eliyahu Tavger, luego la organización Ptil Tejelet) demostraron que del Murex trunculus se puede extraer un tinte azul firme que corresponde a las descripciones del Talmud y midrashim.

-

Muchos rabinos vieron esto como la probable restauración del tejelet.

Posturas halájicas actuales

A favor de usar tejelet (Murex trunculus)

-

Rav Hershel Schachter (RIETS, YU): recomienda usarlo, pues tenemos fuerte indicio que es el verdadero.

-

Rav Zalman Nechemia Goldberg zt”l: avaló su uso.

-

Rav Dov Lior (Kiriat Arba) y varios rabinos del sionismo religioso (datí leumí) apoyan.

-

Rav Ovadia Yosef: en un primer momento fue cauto, pero en teshuvot posteriores aceptó que quien quiera usarlo, puede hacerlo. Su hijo Rav Yitzhak Yosef (actual Rishón LeTzión) dijo que no se acostumbra, pero no lo prohibió.

-

Argumento: safek de’oraita le-jumra — si existe una posibilidad razonable que sea el verdadero tejelet, hay que ponerlo, porque si no lo pones y en realidad sí lo es, dejas de cumplir la mitzvá completa.

En contra / cautelosos

-

Rav Yosef Shalom Elyashiv zt”l: dijo que no tenemos suficiente certeza para reinstituir el tejelet.

-

Rav Chaim Kanievsky zt”l: se inclinó a no usarlo, por falta de masoret.

-

Muchos poskim jasídicos y jaredim: no lo aceptan hasta tener una identificación 100% indiscutible.

-

Argumento: mejor mantener la práctica establecida por siglos; riesgo de usar un tinte equivocado (bal tosif).

Situación práctica hoy en día

-

Datí Leumí (sionistas religiosos): muchos usan tejelet de Ptil Tejelet en su talit y tzitzit.

-

Jaredim lituanos y jasidim: mayoría no lo usan, salvo grupos pequeños (Radzin sigue con su propio tejelet; algunos individuos lituanos lo adoptaron por convicción personal).

-

Sefaradim: mayoría no lo usan, aunque hay sefaradim en Israel (especialmente alumnos de Rav Lior o Rav Sheinberg) que lo colocan.

Cuál es la posición concisa:

Hoy en día, la fuente para quienes usan tejelet es la identificación del Jilazon con el

Murex trunculus, basado en Rav Herzog y confirmado químicamente y arqueológicamente. Halájicamente, muchos poskim permiten o recomiendan usarlo

(Rav Schachter, Rav Lior, etc.), mientras otros grandes poskim (Rav Elyashiv, Rav Kanievsky) se abstuvieron por falta de tradición segura.

En conclusión, "halájicamente está permitido" y muchos sostienen que es incluso recomendable; la práctica varía según el sector y la autoridad rabínica que uno sigue.

Excelente planteo. La cuestión de la barba es un tema con bastante material en la Torá, Guemará, Rishonim y Ajaronim, y con notables diferencias entre Sefaradim y Ashkenazim. Veamos con detalle:

La base en la Torá

En Vayikrá 19:27 y Vayikrá 21:5 aparece la prohibición:

"וּפְאַת זְקָנְךָ לֹא תַשְׁחִית" – “No destruirás los bordes de tu barba”.

-

El pasuk no aclara cómo es esa destrucción.

-

La Torá Shebe’al Pe (Torá oral) explica que se refiere a afeitar con tará (navaja/cuchilla de un filo) directamente sobre la piel.

Qué dice la Mishná y Guemará

-

Mishná Makot 3:5: Prohibición de afeitarse con tará (navaja).

-

Guemará Makot 20a: Precisa que la transgresión es solo con navaja afilada que corta al ras. Con tijeras (que no rasuran a piel), no hay problema.

-

Se habla de “cinco peot” (esquinas de la barba) – discusión exacta de su ubicación.

Ahondemos un poco mas referente a las "CINCO PEOT" (esquinas de la Barba)

la Guemará

-

Makot 20a: La barba tiene cinco peot (esquinas), y por cada una hay prohibición independiente.

-

La Guemará no explica la ubicación exacta, lo que dio lugar a distintas interpretaciones entre Rishonim y Ajaronim.

Los Rishonim

-

Rambam, Hiljot Avodá Zará 12:6–7: menciona cinco lugares pero no los describe con detalle.

-

Rosh, Makot 3:2: entiende que las cinco están repartidas entre los dos lados de la cara y el mentón.

-

Tosafot, Makot 20a “Hamesh”: también dividen entre ambos lados de la cara, arriba y abajo.

Shulján Aruj (Maran) Yore Deá 181

-

Maran (181:10): escribe que hay cinco peot en la barba, pero tampoco especifica la ubicación con exactitud.

-

Rema (glosa): trae varias opiniones de mefarshim anteriores sobre dónde exactamente están estas peot.

Opiniones clásicas de los mefarshim sobre ubicación

(Aquí está el núcleo de la discusión halájica)

a) Rambam / Meiri / Aruj

-

Dos en cada lado del rostro:

-

Debajo de la sien (junto a la oreja, cerca de la patilla).

-

Más abajo en la mandíbula, donde se curva hacia el mentón.

-

-

Una en el medio, en la punta de la barba (mentón).

-

Total: 5.

El Rosh / Y Tosafot

-

Dividen el área desde la sien hacia abajo en dos secciones (arriba y abajo) en cada lado, más el mentón.

-

Muy similar al Rambam, pero algunos los ubican un poco más arriba, cerca de la unión con el cabello de la cabeza.

Radvaz (sobre Rambam, Avodá Zará 12)

-

Dice que la cuenta de cinco no es matemática exacta, sino que la Torá usó un lenguaje que implica varias esquinas, pero que cualquier parte de la mandíbula y mentón entra en sospecha.

-

Recomendación: no afeitar ninguna parte de la barba con tará, porque todas pueden estar incluidas.

El Maran y El Ramá

-

Maran (Shulján Aruj YD 181:10): “Hay cinco peot en la barba, y quien afeita cualquiera de ellas con navaja recibe makot”. No define más.

-

Ramá: cita a los que dicen que son dos arriba junto a las sienes, dos abajo en la mandíbula, y una en el mentón. Añade que dado que no hay claridad absoluta, la costumbre es evitar afeitar toda la barba con navaja.

Ajaronim

-

Shaj (YD 181:13): precisa que las dos peot superiores están justo bajo el hueso de la sien (entre la patilla y la oreja), y las dos inferiores están en la curva de la mandíbula.

-

Taz (YD 181:3): coincide en términos generales, pero recalca que cualquier lugar donde la mandíbula se curva puede entrar en la prohibición.

-

Arizal (Sha’ar Hakavanot, Inyanei Halajá): da un peso cabalístico — toda la barba tiene santidad, no solo cinco puntos concretos.

Recapitulemos:

-

Peá 1: Lado derecho, arriba (junto a la patilla, debajo de la sien).

-

Peá 2: Lado derecho, abajo (curva de la mandíbula antes del mentón).

-

Peá 3: Lado izquierdo, arriba (igual que #1 pero lado opuesto).

-

Peá 4: Lado izquierdo, abajo (igual que #2 pero lado opuesto).

-

Peá 5: En la punta del mentón, centro.

Conclusión práctica según Maran y Ramá:

-

La halajá reconoce cinco puntos principales, pero no los define con absoluta precisión.

-

Todos los poskim coinciden en que afeitar con navaja en cualquier parte de la barba es prohibido.

-

Por eso, en la práctica, tanto Maran como el Ramá dictaminan que uno debe abstenerse de usar navaja en toda la barba, no solo en las “cinco esquinas” específicas.

Hasta aquí hemos aclarado lo referente a los peiot, seguimos entonces con la pregunta de la barba

Los Rishonim comentan qué:

-

Rambam, Hiljot Avodá Zará 12:6-7: Prohíbe estrictamente el uso de navaja. Tijeras permitidas.

-

Sefer HaJinuj (Mitzvá 251): Idem.

-

Tosafot, Makot 20a: sugieren que incluso tijeras al ras pueden ser problemáticas según algunas opiniones.

Shulján Aruj y Rema

-

Shulján Aruj, Yore Deá 181:10-11:

-

Prohibido afeitarse con navaja.

-

Permitido con tijeras o máquinas que funcionan como tijera (cortan el pelo entre dos cuchillas).

-

-

Rema, YD 181:11: señala que algunos son más estrictos incluso con tijeras “muy al ras”, pero la costumbre aceptada es permitir tijeras.

Aplicación a la práctica (Sefaradí / Ashkenazí)

Sefaradí:

-

Maran (Shulján Aruj): Permite afeitarse con tijeras o máquina eléctrica tipo tijera.

-

Grandes poskim sefaradíes como Rav Ovadia Yosef (Yejavé Da’at 4:49; Yabia Omer 9 YD:14) permiten máquinas eléctricas modernas (siempre que corten como tijera, no como navaja).

-

Conclusión: El sefardí puede afeitarse con máquina eléctrica. Con navaja está totalmente prohibido.

Ashkenazí:

-

Rema coincide en la halajá básica.

-

Sin embargo, muchos ajaronim ashkenazim fueron más estrictos con las máquinas modernas (porque algunas cortan al ras como tará). Ejemplo: Jazon Ish, Aruj Hashulján, Rav Moshe Feinstein en algunos teshuvot.

-

Hay jasidim y grupos más estrictos que evitan afeitarse por completo y consideran la barba parte de la kedushá y de “hadarat panim” (honor al rostro judío).

Dimensión cabalística / jasídica

-

Según el Zohar (Parashat Kedoshim, y otros lugares), la barba es fuente de shefá y de espiritualidad (“Yud Gimatriot en las 13 Tiqunei Dikna”).

-

Por eso, en el mundo jasídico y cabalístico, afeitarse la barba no solo es halájicamente dudoso, sino espiritualmente negativo.

-

Esto explica por qué en muchas comunidades jasídicas y sefaradíes tradicionales se usa barba larga.

En conclusión:

-

Prohibido min haTorá: afeitar con navaja.

-

Permitido: tijeras, y máquinas que funcionan como tijeras (según la mayoría de los poskim).

-

Sefaradí: Rav Ovadia Yosef permite máquina eléctrica.

-

Ashkenazí: Poskim como Rav Moshe Feinstein permiten ciertos modelos, otros fueron más estrictos; jasidim la prohíben de facto y mantienen barba.

-

Costumbre mística: Kabalistas y jasidim sostienen que no se debe cortar la barba del todo, incluso con máquinas, por razones espirituales.

-

No estás obligado a usar barba larga según la halajá básica.

-

Lo esencial es no usar navaja.

-

Sefaradí: permitido con máquina eléctrica.

-

Ashkenazí: depende de la tradición familiar/comunidad — desde permitir máquinas, hasta la costumbre jasídica de no afeitarse nunca.

Muy buena y profunda pregunta. Vamos a desglosarla con precisión y traer las fuentes principales (mareh mekomot), además de señalar las posturas entre las distintas tradiciones (sefardí y ashkenazí).

Lo primero que tenemos que ver es la base en la Torá:

El tema surge en Bamidbar 30:4-17, donde se detalla la posibilidad de que un padre o un marido anule los votos (נדרים) de una mujer:

-

Antes del matrimonio: el padre puede anular los votos de su hija soltera (נערה בבית אביה).

-

Después del matrimonio: el marido puede anular ciertos votos de su esposa.

-

El pasuk 30:17 aclara que hay diferencia si la mujer hace el voto antes de casarse o después.

Que esta escrito en la Mishná y Guemará

-

Mishná Nedarim 10:1: Se analiza si un marido puede anular votos anteriores al matrimonio.

-

Guemará Nedarim 71a-71b: La halajá es que un marido "no puede anular" votos que su esposa hizo antes del matrimonio.

-

Sin embargo, Rabí Eliezer opina que al casarse, el marido adquiere poder de anular incluso votos anteriores (pero la halajá no queda como él).

-

Rambam y Shulján Aruj

-

Rambam, Hiljot Nedarim 12:17: Claramente dice que un marido solo puede anular votos que la esposa hace después del matrimonio, "no antes".

-

Shulján Aruj, Yore Deá 234:48: Dictamina igual que el Rambam: no puede anular los nedarim que ella hizo antes del matrimonio.

Sefaradí / Ashkenazí

En este punto, no hay una gran divergencia práctica entre Sefaradim y Ashkenazim:

-

Sefaradim (Bet Yosef / Shulján Aruj): dictamina firmemente que el marido no puede anular votos anteriores al matrimonio.

-

Ashkenazim (Rema, ibíd.): concuerda.

-

El Rema añade que si la mujer hizo Hatarat Nedarim antes de casarse, no hay problema.

-

Algunas comunidades ashkenazíes acostumbran a que la mujer haga Hatarat Nedarim antes de la boda, para evitar futuros problemas (similar al minhag de los hombres antes de Rosh Hashaná).

-

Consideremos entonces que:

-

Un marido sí puede anular los votos que la mujer hace "después del compromiso formal (erusin/kiddushin)" pero antes de la jupá, y esto lo hace junto con el padre.

-

Fuente: Nedarim 71a; Shulján Aruj YD 234:48.

-

-

Pero una vez ya es plenamente casada, sólo puede anular los votos nuevos, no los pasados.

-

Si hay preocupación por votos anteriores, la práctica recomendada es que la novia realice una Hatarat Nedarim antes del matrimonio (minhag tanto en comunidades sefardíes como ashkenazíes, aunque más institucionalizado en ashkenazíes).

La Halajá Lemaasé

-

Un hombre no puede anular los votos que su esposa hizo antes del matrimonio.

-

Esto es consenso en Rambam, Shulján Aruj, Rema, y no hay diferencia entre Sefaradim y Ashkenazim en la halajá básica.

-

Diferencia práctica: el minhag ashkenazí enfatiza más claramente la costumbre de hacer Hatarat Nedarim para mujeres antes de la boda; en comunidades sefardíes también se hace, pero con menor uniformidad.

Pregunta: ¿Qué sucede halájicamente si una persona toma un pedazo de tela cuadrado, le

coloca tzitzit en una de sus esquinas y luego lo cose a una prenda de cuatro esquinas?

¿Es kasher ese tzitzit o se considera pasul según la halajá?

Análisemos:

1. Principio general: ¿Cuándo hay obligación de tzitzit?

-

La Torá dice: “ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם” (Bamidbar 15:38) – tzitzit se colocan en las esquinas del begued.

-

La Guemará (Menajot 41a) establece que el tzitzit debe hacerse cuando la prenda ya es una prenda obligada (con cuatro esquinas).

De aquí se aprende la regla: “Ta‘ase veló min ha‘asui” – la mitzvá debe hacerse activamente y no a posteriori.

Los Rishonim

-

Rambam (Hiljot Tzitzit 1:11):

Si uno puso tzitzit en una prenda que aún no tenía cuatro esquinas, y después la cortó o la unió para que tenga cuatro, no es válido.

-

Rosh (Menajot cap. 4, simán 9):

El tzitzit debe hacerse en la prenda final; de lo contrario es min ha‘asui y pasul.

-

Tur (O.C. 15):

No se puede colocar tzitzit en un pedazo independiente y luego coserlo, porque no está en la esquina misma del begued.

Shulján Aruj y Ajaronim

-

Shulján Aruj O.C. 15:1–2:

-

El tzitzit debe estar en la misma esquina del begued.

-

Si se cose un parche con tzitzit ya hechos, es pasul.

-

Se permite reforzar el borde con un parche pequeño (hasta 3 dedos de ancho), siempre que el tzitzit esté perforado dentro de la prenda principal.

-

-

Mishná Berurá 15:3, 15:6:

-

Reitera que tzitzit hecho en un pedazo separado y luego unido es invalidado por ta‘ase veló min ha‘asui.

-

Aclara que solo se permite coser para fortalecer la esquina, no para traer tzitzit ya listos.

-

-

Aruch Hashulján (O.C. 15:5):

-

Explica que toda la mitzvá es “על כנפי בגדיהם” – en el borde propio del begued, no en algo añadido artificialmente.

-

Conclusión halájica

-

Hacer tzitzit en una pieza independiente y luego coserla a un begued de cuatro esquinas:

-

Pasul por dos razones:

-

Se hizo antes de que la prenda tuviera obligación (ta‘ase veló min ha‘asui).

-

No está en el borde propio de la prenda, sino en un añadido externo.

-

-

Por lo tanto, la halajá requiere hacer los tzitziot directamente en las esquinas de la prenda final de cuatro esquinas.

Una pregunta segun la halaja para hacerle haga a un sartén y una olla solo los pongo a hervir con agua y me espero a

que se derrame? cuales son las diferentes posturas halajicas

Muy buena pregunta.

El tema de cómo hacer hag’ala (הגעלה) a una olla o sartén es central en

hiljot kasherut, y los poskim discuten cómo hacerlo correctamente.

Analicemos:

-

La regla es: כבלעו כך פולטו – k’bol’o kach polto

el utensilio expulsa lo que absorbió del mismo modo en que lo absorbió (Pesajim 30a). -

Si absorbió por medio de bishul (cocción en líquido) requiere hag’ala en agua hirviendo.

-

Si absorbió por medio de tzli (asado, calor seco) requiere libun (pasar por fuego).

Miremos El Shulján Aruj y El Ramá

-

Shulján Aruj, Yore Dea 121:5:

-

Se hace hag’ala en una olla de kasher, con agua hirviendo (boiling), hasta que burbujea (ro’te’aj al gabei ha’esh).

-

-

Shulján Aruj 121:6:

-

El utensilio debe estar completamente sumergido en el agua hirviendo.

-

-

Ramá ad loc.:

-

Hay quienes acostumbran a hacer hervir hasta que el agua se derrama (הערה – hag’ala al yedei hashaka) como humrá para asegurar que el borde superior también recibe hag’ala.

-

Práctica en ollas y sartenes

-

Olla:

-

Se llena de agua, se hace hervir con fuego directo.

-

Luego, se introduce en ella una piedra o metal caliente (even meluban) para que el agua rebalse, kasherizando también los bordes y la parte superior.

-

Según Sefaradim (Shulján Aruj), el rebalse no es estrictamente obligatorio si el borde no se usó para absorción.

-

Según Ashkenazim (Ramá, Mishná Berurá 451:21), es costumbre hacer rebalsar como humrá.

-

-

Sartén:

-

Si se usa con aceite y fritura profunda (como cocción en líquido) se hasce hag’ala.

-

Si se usa en fritura mínima, tipo plancha (absorbe como tzli) requiere libun jamur (quemar al rojo vivo), no alcanza con agua.

-

Shulján Aruj (Oraj Jaim 451:11) y Mishná Berurá diferencian estos casos.

-

Posturas de Ajaronim

-

Mishná Berurá 451:21–23: enfatiza la costumbre ashkenazí de rebalsar con piedra caliente.

-

Arúj HaShulján, YD 121:26: explica que el rebalse es hidur, pero no ikar hadin.

-

Kaf HaJaim 451:99–100: en comunidades sefaradíes la práctica común es llenar, hervir y, si es posible, rebalsar como hidur.

-

Rav Ovadia Yosef (Jazón Ovadia – Pesaj, p. 148–152): suficiente con hervir y asegurar que el agua toque todas las paredes interiores; el rebalse es hidur pero no obligación.

Cuál es la Conclusión lemaasé?

-

Olla:

-

Se llena de agua, se hierve con fuego.

-

Sefaradim: suficiente con hervir (sin rebalse).

-

Ashkenazim: costumbre hacer rebalsar con piedra caliente para kasherizar el borde.

-

-

Sartén:

-

Si se usó con abundante aceite hag’ala como la olla.

-

Si se usó para freír con poco aceite o directo al fuego requiere libun, no basta con hag’ala.

-

Mareh Mekomot

-

Talmud Pesajim 30a.

-

Shulján Aruj YD 121:5–6, OJ 451:11.

-

Ramá YD 121:6.

-

Mishná Berurá 451:21–23.

-

Arúj HaShulján YD 121:26.

-

Kaf HaJaim 451:99–100.

-

Jazón Ovadia – Pesaj, p. 148–152.

Kavod harav hay alguna tradición de Ayunar erev rosh hashana es minag sefaradi y ashkenazi? Cual es la costumbre mas aceptada

ayunar hasta jazot o hasta kidush?

Excelente pregunta, kavod. El tema del ayuno en Erev Rosh Hashaná tiene fuentes antiguas en rishonim y ajaronim, y las costumbres difieren entre ashkenazim y sefaradim.

En los Rishonim

-

Tur, Oraj Jaim 581: cita en nombre de Sefer HaMinhagim y Sefer HaOrjot Jaim que el pueblo tenía la costumbre de ayunar en Erev Rosh Hashaná como expresión de teshuvá y preparación para el juicio.

-

Maharil (Minhagei Maharil, Hiljot Rosh Hashaná): registra que en Alemania se acostumbraba a ayunar en Erev Rosh Hashaná.

-

Shulján Aruj OJ 581:2: “Yesh nohagim lehit’anot be-Erev Rosh Hashaná” – algunos tienen la costumbre de ayunar en la víspera de Rosh Hashaná.

-

Ramá ad loc.: agrega que esta costumbre es extendida en Ashkenaz y se considera una hajaná apropiada para Yom Hadin.

Entre Sefaradim y Ashkenazim

Ashkenazim

-

Según el Ramá (581:2) y Mishná Berurá (581:16):

-

La costumbre más aceptada es ayunar hasta Minjá o hasta la entrada de la festividad.

-

Algunos interrumpen el ayuno después de Jatzot HaYom, porque no quieren entrar débiles a Yom Tov.

-

Sefaradim

-

Según Shulján Aruj 581:2 y Kaf HaJaim (581:27):

-

Entre sefaradim el minhag no es uniforme.

-

Muchos no ayunan, confiando en que la preparación espiritual se logra por medio de seder selijot y tefilá, no ayuno.

-

Donde se ayuna, lo habitual es hasta Jatzot, y no más allá, para poder llegar con fuerza a la noche de Rosh Hashaná.

-

Los Poskim Contemporáneos

-

Rav Ovadia Yosef (Jazón Ovadia – Yamim Noraim, pág. 44–46):

-

No es obligación, solo minhag tov.

-

Recomienda que, si se ayuna, sea solo hasta Jatzot, y no continuar más.

-

-

Rav Moshe Feinstein (Igrot Moshe, OJ III:96):

-

En comunidades ashkenazíes que tenían la tradición, deben mantenerla, y se acostumbra ayunar hasta Minjá Ketana, pero se permite comer antes de Yom Tov para entrar con simjá.

-

Conclusión lemaasé

-

Ashkenazim:

-

Minhag fuerte de ayunar en Erev Rosh Hashaná.

-

Mayoría: ayuno hasta Minjá, algunos hasta Jatzot.

-

-

Sefaradim:

-

No hay obligación ni costumbre uniforme.

-

Donde se mantiene la tradición → se ayuna solo hasta Jatzot, no más.

-

Mareh Mekomot principales:

-

Tur OJ 581

-

Shulján Aruj OJ 581:2

-

Ramá OJ 581:2

-

Mishná Berurá 581:16

-

Kaf HaJaim 581:27

-

Jazón Ovadia, Yamim Noraim

-

Igrot Moshe OJ III:96

Kvod HaRav

Shavua Tov

Existe algún caso donde se diga

la Beraja de sheakol por beber agua u otro líquido diferente al vino dentro de la seuda?

Excelente y profunda pregunta.

Vamos a organizar el tema paso por paso, desde las fuentes talmúdicas hasta los poskim modernos.

La Guemará

-

Berajot 41b – 42a: Se establece el principio de ikar ve-tafel y de que el pan poter et hakol:

-

Cuando uno come pan en una seudá, el pan es el alimento principal y exime de berajá previa a todos los alimentos que forman parte de la comida (tzorej seudá).

-

Excepción: el vino, que tiene una importancia especial y requiere su propia berajá (hagafen) incluso dentro de la seudá.

-

El Rambam

-

Hiljot Berajot 4:1–2: Rambam codifica que el pan exime a todos los alimentos y bebidas que vienen para acompañar la comida, excepto el vino.

-

Si uno bebe agua u otro líquido solo por placer, y no como parte de la comida, sí debe recitar berajá.

Shulján Aruj y Rishonim

-

Shulján Aruj, Oraj Jaim 174:1:

-

"Kol minei mashkim she-betokh ha-seudá ein tzrichin berajá lifneihem, mipnei she-hem tafelim le-seudá, chutz min ha-yayin…".

-

Todos los líquidos dentro de la seudá no requieren berajá previa, excepto el vino.

-

-

Ramá ad loc.: agrega que si uno bebe agua por sed, algunos dicen que sí se necesita berajá (shehakol), ya que no es parte de la comida en sí.

Ajaronim – Diferentes posturas

-

Mishná Berurá 174:6: explica que:

-

Si el agua o jugo se toma como parte de la comida (por ejemplo, para ayudar a tragar, o acompañado con la comida), no se bendice.

-

Si se toma independientemente de la comida, por sed, hay quienes opinan que sí se dice shehakol.

-

-

Arúj HaShulján 174:7: matiza: aunque lo principal es que no se bendiga, hay una costumbre extendida de decir shehakol sobre bebidas por sed, y no se considera berajá levatalá porque hay quienes sostienen que es obligatorio.

-

Kaf HaJaim (174:7, 12): trae la práctica sefaradí de seguir más al Shulján Aruj y no bendecir sobre agua dentro de la seudá, salvo el vino.

El Psak Halajá contemporáneo

-

Sefaradim (Rav Ovadia Yosef, Yejavé Daat 6:23):

-

Halajá como el Shulján Aruj → no se bendice sobre ninguna bebida dentro de la seudá, excepto el vino.

-

-

Ashkenazim (Igrot Moshé, OJ II:109; Mishná Berurá 174):

-

Si uno toma agua por sed dentro de la comida, sí dice shehakol.

-

Si solo lo toma para acompañar la comida → no se bendice.

-

Halajá Lemaasé

-

Agua u otras bebidas dentro de la seudá:

-

Sefaradim: no se dice ninguna berajá (excepto vino).

-

Ashkenazim:

-

Si es por sed → shehakol.

-

Si es por acompañar la comida → no se bendice.

-

-

Mareh mekomot principales:

-

Guemará Berajot 41b–42a

-

Rambam, Hiljot Berajot 4:1–2

-

Shulján Aruj OJ 174:1

-

Ramá OJ 174:1

-

Mishná Berurá 174:6

-

Arúj HaShulján OJ 174:7

-

Kaf HaJaim OJ 174:7, 12

-

Yejavé Daat 6:23 (Rav Ovadia Yosef)

-

Igrot Moshé OJ II:109 (Rav Moshé Feinstein)

Pregunta: Y si yo trasgredo Shabat y agarro metro para ir los sábados al rezo, Será que me voy para el infierno, Lleva bastante desconectado y es judío no es mejor eso a que no venga nunca?

Entiendo, esta es una pregunta muy sensible que combina Halajá, hashkafá y dimensión emocional-espiritual. Voy a darte un panorama equilibrado, trayendo fuentes halájicas (מראי מקומות) y distintas posturas, para que puedas ver cómo los poskim lo han tratado.

En principio estamos ante "la prohibición de profanar Shabat"

-

La Torá prohíbe las melajot del Shabat (Shemot 20:8–11; 35:2–3) y el Talmud desarrolla cuáles son las categorías avot y toladot de Shabat.

-

En términos prácticos hoy, usar transporte público implica uno o varios problemas halájicos: activar/desactivar electricidad, operar maquinaria (tren/metro), y además la entrada en la categoría de uvdin dejol (hacer cosas típicas de diario en Shabat).

-

Por eso la Halajá lemaasé y los poskim modernos sostienen que usar transporte motorizado o eléctrico en Shabat es, en principio, es assur "prohibido" (discusión extensa en la literatura halájica moderna sobre electricidad y Shabat).

-

En principio no es permisible viajar en metro en Shabat para ir a rezar.

2) “Mitzvá que viene por medio de una transgresión” — principio esencial

-

El Talmud trata la idea de “מצווה הבאה בעבירה” (Mitzvá que se cumple por medio de una transgresión) y concluye que en general no se acepta una mitzvá si se realiza violando una prohibición.

-

Aplicado en esta pregunta: no es mutar "permitido" profanar Shabat aun si el objetivo es asistir a la oración comunitaria.

Ahora bien: la intención noble (ir a rezar) no anula la prohibición de desobedecer Shabat. Desde el punto de vista jurídico halájico aquello que se obtiene “por medio de una transgresión” carece de legitimidad halájica.

3) Distinciones personales: categorías de quien viola Shabat

No todos los casos son iguales, la Halajá y los poskim distinguen entre varias situaciones humanas, y esas distinciones cambian la evaluación práctica y la respuesta comunitaria.

consideremos los siguientes aspectos de la halajá lemaasé:

a) Mejalel b’mezid (quien profana Shabat intencionalmente y con conocimiento)

-

Persona que conoce la Halajá y decide conscientemente violarla sin remordimiento. Su acción es más gravemente juzgada halájicamente.

b) Shogeg (error o ignorancia)

-

Quien actúa por desconocimiento o confusión: menor responsabilidad.

c) Tinok shenishba (literal: “bebé que fue capturado” — categoría usada para quienes crecieron totalmente fuera de la educación judía y no asumen responsabilidad plena por su alejamiento)

-

Muchos poskim contemporáneos usan esta categoría para adultos criados sin observancia ; se los trata con mayor compasión y menos censura, porque faltó la base educativa (concepto aplicado por autoridades modernas ante el fenómeno de grandes masas de alejamiento) "esto no aplica al converso ya el converso acepto kabala mitzvot en todos los aspecto en cumplir".

4) Responsabilidad comunitaria vs. prohibición individual

Aquí es menester mencionar las tensiones éticas, halájicas importantes:

Importancia del minyán y de la tefilá pública

-

La Tefilá b’tzibur (oración comunitaria) tiene gran valor halájico y espiritual; salvar o atraer a alguien a la comunidad puede tener enormes beneficios espirituales y sociales.

-

Algunos poskim discuten prioridades: ¿es peor que una persona no venga nunca (nunca reza en comunidad) o que venga solamente quebrantando Shabat?

5) Posiciones y tendencias de poskim contemporáneos.

Voy a sintetizar, las líneas de pensamiento que aparecen entre rabinos halájicos de influencia:

a) Línea estricta (prohibición firme, no se justifica)

-

Hajamim Mantienen que operar o usar transporte público en Shabat constituye profanación y no es permitida bajo pretextos de conexión espiritual. Se apoyan en la literalidad de la prohibición y en la idea de mitzvá haba’ah b’aveira.

-

Esta línea enfatiza buscar alternativas: rezar en casa, formar minyan local, etc.

b) Línea compasiva/pragmática (enfocada en el fenómeno social)

-

Reconoce la gravedad de la transgresión, pero aplica categorías como tinok shenishba que una vez mas escribo no aplica al guer o considera la persona en proceso de teshuvá — por tanto no la declara “perdida” ni la condena públicamente.

-

Algunos rabinos destacan el valor de que un judío se acerque, aunque imperfectamente, y promueven respuestas motivadoras (educación, acogida, invitación a estudios y clases, ayuda para moverse hacia la observancia).

-

No transforman la prohibición en permisible; más bien, buscan minimizar daño y orientar.

c) Posición práctica mixta

-

Se rechaza y se desalienta el uso del metro en Shabat, pero se trabaja desde la comunidad para facilitar la conexión halájica: minyanim en barrios, actividades durante la semana, acompañamiento personal, etc.

6) “¿Se va al infierno?” — cómo entiender esto según el pensamiento Judío.

-

La idea de Gehinom en literatura rabínica es compleja: muchas fuentes lo describen como proceso correctivo más que como condena eterna automática.

-

El judaísmo clásico (p. ej. Rambam en Hiljot Teshuvá) pone un fuerte énfasis en la posibilidad y el valor de la teshuvá; la puerta al retorno nunca está cerrada.

-

Por tanto: desde la perspectiva judía tradicional no es apropiado afirmar rotundamente que alguien “va al infierno” por un acto de violación de Shabat, especialmente si luego busca acercarse y mejorar.

La idea de castigo eterno no es el instrumento principal para acercar a las personas; más efectivo es el acompañamiento, el estudio, la agregación de valor positivo.

7) Aplicaciones prácticas y recomendaciones halájicas.

Quiero darte pasos concretos que respeten la Halajá y, a la vez, sean sensibles al proceso de acercamiento:

Si tú (o la persona en cuestión) están en esta situación:

-

No normalizar la transgresión — en la medida de lo posible, entender que viajar en metro en Shabat no es halájicamente permitido.

-

Buscar soluciones alternativas inmediatas:

-

Rezar en casa con la mayor seriedad posible (un tefilá sincera tiene valor).

-

Intentar encontrar un minyán local al que se pueda llegar sin quebrantar Shabat (por ejemplo, caminar si está dentro de techum).

-

Si la distancia lo impide, hablar con la comunidad para montar un minyán o reorganizar horarios.

-

-

Evitar actos que impliquen amira l’nojri (pedir a un no judío que encienda/operar mecanismos para profanar Shabat) — eso también está prohibido salvo casos de pikuaj nefesh (peligro de vida).

-

Acompañamiento gradual: comenzar con mitzvot que no impliquen el conflicto de Shabat (estudio de Torá, tzedaká, tefilá en casa) y gradualmente trabajar hacia observancias más amplias.

-

Buscar consejo rabínico personal: un rabino compasivo que conozca el contexto real puede orientar mejor (por ejemplo, para evaluar si la persona entra en la categoría de tinok shenishba o si hay circunstancias atenuantes).

PREGUNTA: según la halajá, puedo tomar un bolsa de leche dentro de casa colocarmela dentro del pantalo para transportarlo de una manera inusual a un lugar publico donde no hay eruv y entrar a un lugar privado cual es la halaja lemaase?

La pregunta que planteas entra en el área de hotzaá (trasladar objetos en Shabat de un dominio privado a otro a través de dominio público, o dentro de dominio público mismo) y en particular si esconder u “ocultar” el objeto en la ropa o sobre el cuerpo cambia su estatus.

Vamos a aclarar la halajá:

En Principio:

-

La melajá de hotzaá se transgrede incluso si uno transporta un objeto de manera “inusual” (שלא כדרך הוצאה), si la manera todavía se considera derej hotzaá en ciertos contextos.

-

"Sin embargo", en casos donde el transportar el articulo es completamente “שלא כדרך” (no es la forma usual de llevar ese objeto), muchos poskim entienden que la persona no es jayav de'oraita sino patur aval asur (no castigable con korban pero prohibido rabínicamente).

Transporte bajo la ropa o pegado al cuerpo

-